ESGロジスティクスで重要な7つの対策とは?

労働人口の減少、燃料価格の高騰、ECシフトの加速など物流を取り巻く環境は厳しさを増す一方です。

今回は、物流業界が持続的に成長するうえで重要な7つの対策をお伝えします。

目次

物流業界に求められる持続的成長

労働人口の減少(ドライバー不足、庫内作業員不足、高齢化)、環境対策(Co2削減、廃棄ロス等)、燃料価格の高騰、ECシフトの加速など物流を取り巻く環境は厳しさを増す一方です。物流課題にも大きく影響する環境問題や社会問題を解決し、企業として持続的に成長し、競争力を高めることが求められています。

このような環境下の中、国土交通省では持続可能な物流の実現に向けた検討会が開催されています。この検討会は、物流が直面している上記課題を解決し、安定的且つ持続的な物流を構築することが目的です。

そのためには特定の物流企業や荷主企業のみでの取組だけでは限界があるとし、物流課題にそれぞれの立場で担うべき役割を再考し、持続可能な物流の実現につなげるため開催されました。

ESGを経営に実装する基本的な枠組み

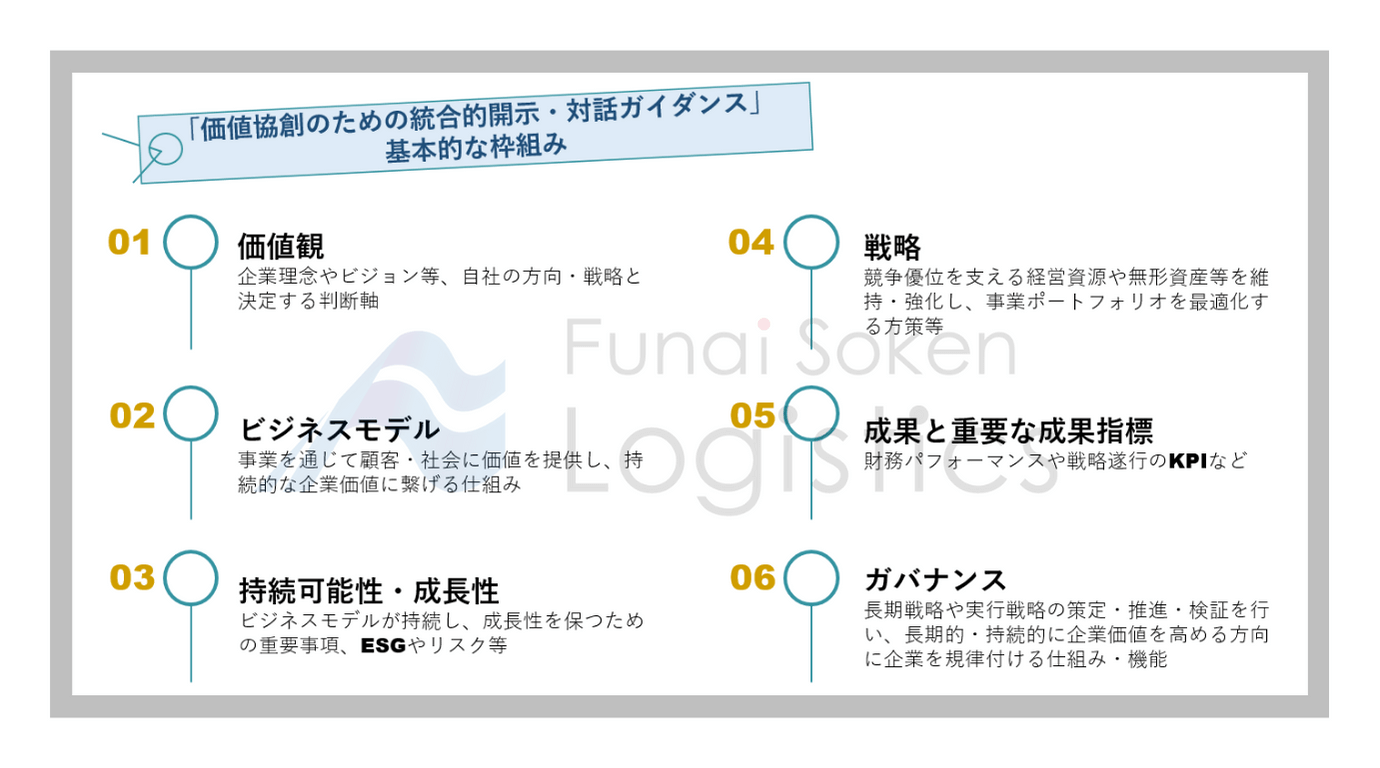

一方で、経済産業省では、2017年に策定した「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス」でESGを経営に実装する基本的な枠組みが示されています。このガイダンスは企業価値創造に向けて経営陣と投資家が対話を行い、経営戦略や非財務情報などの開示やそれらを評価する際の手引きとなる指標です。

ここでは人材や技術、顧客基盤などの財務諸表に現れない「無形資産」への投資が企業の競争力や収入力を高めるために重要であると言えます。基本的な枠組みは下記の通りになります(図表1参照)。

「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス」から会社の経営資源や無形資産への意識付けを強調していることとESGの重要性がクローズアップされていることが伺えます。そして今後は自社のESG課題を戦略的に取り込み、その戦略を外部に表明していくことが重要になってきています。

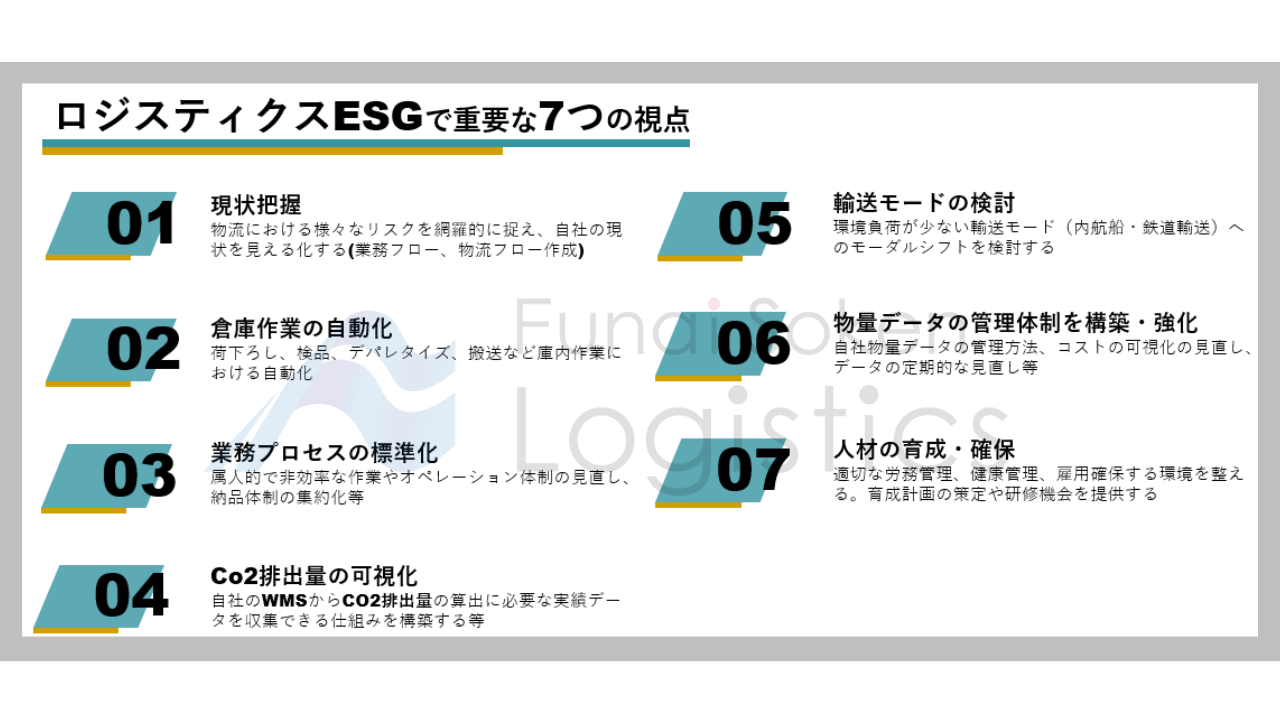

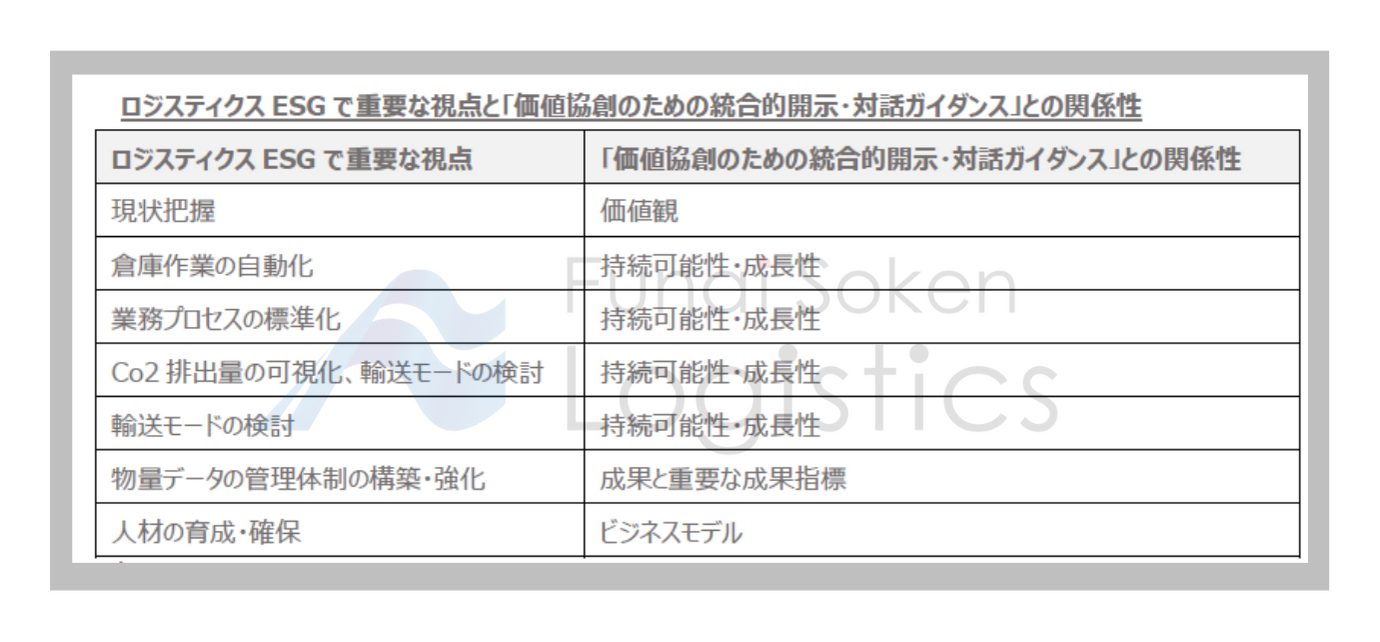

ESGロジスティクスに必要な7つの視点

今回はESGの取組とつながりがある「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス」をもとに、自社の物流におけるESG課題を明確にし、ESGロジスティクスを実装するために必要な7つの視点についてお伝えします。(図表2参照)

01:現状把握

まず最も重要なことは、自社の物流における「現状把握」です。市場の変化に伴い、自社物流の見直しを検討されている企業が増えています。今後の持続的な物流を構築する為にも、まずは自社の物流実態を把握し、そこから取り組むべきこと(課題)を可視化するところから着手する必要があります。

02・03:倉庫作業の自動化・業務プロセスの標準化

国内の物流課題の特徴として「属人化」が挙げられます。お客様の要望に合わせたサービスレベルを設定していたり、属人的且つ非効率な作業やオペレーションになっていたりと標準化されていない物流現場が多く見受けられます。商品の外装表示・サイズ標準化、受け渡しデータの標準化など庫内の保管・荷役の標準化への取り組みが必要です。標準化された業務プロセスをベースに自動搬送ロボット(AGV)やWMS、自動ピッキングシステムなど活用し、自動化を進めていきます。属人的な作業が多ければ多いほど、業務がブラックボックス化されてしまいます。

参考文献

図表1:経済産業省「価値協創のための統合的開⽰・対話ガイダンス-ESG・⾮財務情報と無形資産投資-」

04・05:Co2排出量の可視化、輸送モードの検討

Co2排出量の可視化

物流においてCo2排出量の可視化・開示が第三者機関からの評価を得るための必要条件の一つになります。荷主企業においては保有データが未整備であること、またはデータ自体を保有していないといった理由から、CO2排出量の分析を行うことが困難な事例をよく耳にします。

WMSなどからCO2排出量の算出に必要な実績データを収集し、温暖化対策法や省エネ法等に準拠した算出方法にて自社のCo2排出量をモニタリングし、削減に繋がる仕組み作りを積極的に取り組むことが必要です。

輸送モードの検討

また、環境負荷低減や長距離輸送における規制が強化されたことなどによりモーダルシフトを検討される企業が増えています。トラック輸送と比較して鉄道や内航船へのモーダルシフトは基本的にリードタイムが伸びる為、幹線輸送のようなリードタイムに余裕のある輸送に適しています。鉄道や内航船における輸送モードの特徴(メリットとデメリット)を把握して、自社に適した物流の維持・構築に向けた取り組みが必要です。

06:物量データの管理体制の構築・強化

自社の物量波動、各納品先への配送状況や物流コストを正確に把握していない荷主企業は少なくありません。長期間同じ物流プロセスを継続している場合、物量波動を吸収しきれずキャパシティを超えていることや、無駄な物流コストが多く発生している可能性が高い傾向があります。

物流コストの削減、ひいては今後、ESGにおける重要課題とKPIを設定するためにもデータの管理体制の構築・強化が必要と言えます。

07:人材の育成・確保

物流業界の人手不足が深刻化する中、企業は働きやすい環境を整え、社員の定着や確保に繋げなければなりません。持続可能な企業体制を構築する為には、長期的な観点から人材の育成が求められています。

性別や雇用形態問わず、適切な育成カリキュラムの整備、それらを管理するためのロードマップを作成することや育成効果を測定することが重要となります。人材の育成・確保ができる環境が整っていなければ、採用に至っても定着まで繋げられないので、適切な労働環境の構築が必要と言えます。

まとめ

ここまでESGロジスティクスで重要な7つの視点をご紹介しました。今後、ESGロジスティクスの重要性がクローズアップされることが予測される一方で、自社として何から始めるべきか判断できないなど課題を抱えているのではないでしょうか。

本稿でご紹介した7つの視点がESGロジスティクスへの取り組みにおける必要な項目として参考になれば幸いです。

物流業界でESG経営が進まない理由とその解決策~E(環境)編~

物流業界でも「ESG経営」に取り組むニーズが高まっていますが、他業界に比べると、実行できている企業はあまり多くないようです。今回は、ESGの「E(環境)」の部分にフォーカスして、 物流業界でESG経営が進まない理由を3つご紹介します。

ESG経営の現状

昨今、気候変動やサプライチェーン上での人権配慮に関する世界的関心が高まっており、環境・社会・ガバナンスに配慮した経営を行っている企業を重視して投資する「ESG投資」の投資規模が年々増加しています。製造業や小売業ではESG経営の先進的な取り組みが実施されていますが、物流業界ではESG経営が進んでいる企業は多くはないというのが現状です。

ESGとは?なぜESGが求められるのか

改めて、ESGとは何を意味するのでしょうか。

内閣府によると、ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス(企業統治))を考慮した投資活動や経緯・事業活動を指します。当初は企業の財務状況に加えて環境および社会への配慮、企業統治の向上等の情報を加味し、中長期的なリターンを目指す投資活動から始まった概念ですが、昨今では企業経営においてもESGに配慮する傾向(ESG経営)が高まっています(注1)

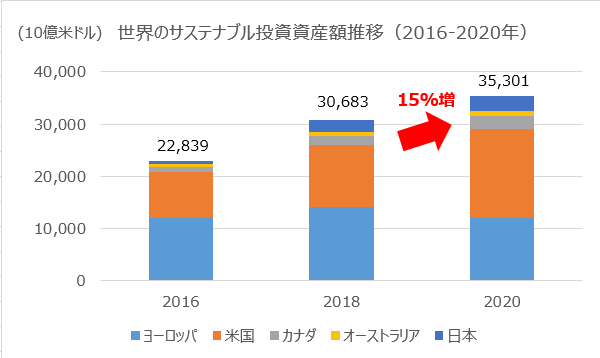

GSIA(Global Sustainable Investment Alliance)の報告書によると、2020年年初に、世界のサステナブル投資は主要5市場で35.3兆米ドルに達し、過去2年間(2018年~2020年)で15%増加しています。(注2)日本においても、コーポレートガバナンス・コード(東京証券取引所が発表する上場企業が従うべき規則・行動原則)を改定し、プライム・スタンダート市場で気候変動の取り組みおよび情報開示が要請されるなど、企業においてESGに配慮した企業経営が求められる時代になってきています。

物流業界も例外ではなく、荷主企業・物流企業双方においてESGに取り組む必要性は高まっています。

荷主企業においては、投資家からの要請や情報開示に対応するため、ESGの取り組みを投資家や政府、消費者に報告する必要があります。対して物流企業視点では、EV車の導入などESGに取り組むことで同業他社と差別化することができます。

物流業界でESGの取り組みが進まない理由

上記の通り、業界としてESGに取り組むニーズは高まっているにもかかわらず、なぜ物流業界(もしくは荷主企業の物流部門)では取り組みが進まないのでしょうか。今回は、ESGの「E(環境)」の部分にフォーカスして、 考えられる理由を3つご紹介します。

- ①物流のブラックボックス化

第一に、荷主企業が、自社の物流の現状を把握できていない場合があることことが理由として挙げられます。 なぜ自社の物流の把握とESGの取り組みに関係があるのでしょうか。一つの例として、CO2排出量の可視化についてです。CO2排出量を可視化するには、最低限、自社の輸送量・輸送モード・輸送頻度・輸送距離などの情報を把握する必要があります。自社の物流を管理できている企業は問題ありませんが、そうでない企業は、まずは自社の物流においてESG経営で解決すべきポイントはどこにあるのか?という視点で、物流を可視化していく必要があります。

- ②費用の高さ

第二に、物流業界のESG経営を阻害する要因の一つとして、費用の高さが挙げられます。例えば物流企業ができるESGへの取り組み事例として、EV車の導入による環境負荷軽減策や、CO2排出量を可視化するセンサーを車両に取り付けることなどが挙げられますが、いずれも高額な投資が必要となります。荷主企業に対する運賃値上げが進まず、自社の経営すら困難な状況では、ESGの重要性が分かっていても物流企業におけるESG経営の優先順位は上がりにくいというのが現状です。

荷主企業においても同様の問題に直面していると考えられます。例えばCO2排出量削減の観点から長距離でのトラック輸送から内航船によるモーダルシフトへの移行を検討している企業では、トラック輸送の便利さと速さに慣れてしまい、内航船のリードタイムによるサービスレベルの低下から、結局トラック輸送に戻ってしまうことがあります。荷主企業の物流部の場合は、社内で物流面におけるESG経営のための費用を承認してもらえるか(≒物流費引上げの社内承認)がESG経営の大前提となりますが、商品価格の安さが同業他社との差別化要素となっている業界の場合、競争の観点から原資の確保(物流費増加による商品値上げ)が難しいと感じる場合が多いようです。

- ③データ収集の難しさ

最後の問題は、信頼性のあるデータの収集が難しいということです。物流業界では従来トンキロ法でCO2排出量を可視化する方法が採用されています。しかし環境省は大企業に対し、2024年3月以降、スコープ3(間接排出)では一次データ(現場で測定した実測値)を使用してCO2排出量を算定する方針を推奨すると発表しています。しかしCO2排出量を正確に計測するには車両にセンサーの設置等が必要になりますが、上記の通り投資に必要な費用を捻出できず、正確なデータを回収することは困難な状況にあります。

その他にも、物流会社とのやりとりが煩雑でデータ収集に時間がかかる、ESGに関する知識が不足しているために物流会社へ依頼するにも適切な対応ができないといった技術的な課題も見受けられます。このように信頼性のないデータに基づいて企業評価を行うことにより、最悪の場合は「グリーンウォッシュ」(実際には環境に十分配慮していない商品やブランドについて、パッケージやPRなどを通じて「エコ」「環境にやさしい」といった誤った印象を与える行為のこと)の懸念も考えられます。

どのようにESG経営を進めるか

上記の阻害要因に対し、物流分野でESGを推進していくためには、以下の取り組みが考えられます

①自社の物流の把握・客観的評価(荷主企業)

自社の物流がブラックボックス化している企業は、自社の物流に関する基本的な情報を把握する必要があります。まずは、自社の物流を物流フローに落とし込み、川上から川下までどのような流れで物が流れているか可視化することです。そして、自社の物流活動の中で発生しているCO2排出量を可視化することです。そのためには、CO2排出量算出に必要なデータ項目を蓄積していくことです。蓄積したデータを使用してCO2排出量を試算します。ESG目標に対する自社の物流の現在地を把握することがESG経営の第一ステップとなります。

②ESGの取り組みに必要なデータの蓄積

ESG経営のために蓄積すべきデータとは何でしょうか。CO2排出量可視化の視点では、採用する算定方法によって必要となるデータは異なります。例えば燃料法(燃料使用量からエネルギー使用量を算定する方法)の場合は燃料使用量、燃費法(燃費と輸送距離からエネルギー使用量を算定する方法)の場合は稼働便数、拠点間の輸送距離および燃費、トンキロ法(積載率と車両の燃料種類、最大積載量別の輸送トンキロからエネルギー使用量を算定する方法)の場合は貨物重量と輸送距離等のデータを把握する必要があります。

また、複数の荷主が物流会社の倉庫を共有している場合には、委託費用や倉庫の使用面積、保管量等も把握することで荷主別の按分を行います。

③物流に対する社内理解向上

物流面のESGの取り組みは企業全体としてのESGの取り組みからすると影響としては大きくないため、あまり重要視されていない恐れがあります。しかし、物流企業へ物流を委託するにあたり、荷主企業から物流企業にとって不当な条件で指示をしたり、不利益につながるような行為になっていたりしないか、改めて見直す必要があります。環境面においては、前述のとおり、これまで便利で融通の利いたトラック輸送にこだわることなく、環境面も含めトラックドライバ―不足などの観点からも、輸送モードの見直しが求められます。社内での理解が得られないために物流費の増加に踏み切れない企業も多く見受けられます。物流業界の状況を研修や社内向けのニュースレターで発信しで理解してもらうなど、物流に対する認知を向上させる取り組みが必要です。

まとめ

ここまでお伝えした通り、物流業界においてESG経営(特に環境に配慮した取り組み)を推進するには経済的にも時間的にも相応のコストがかかります。しかし企業に社会課題への貢献を求める世界的潮流を鑑みると、ESG経営にいち早くシフトすることが同業他社との差別化要因となっていくと予想されます。ぜひ本稿をきっかけに自社のESG経営について考えていただければ幸いです。

参考文献

注1:内閣府「ESGの概要」

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/r02kokusai/h2_02_01.html#:~:text=%EF%BC%A5%EF%BC%B3%EF%BC%A7%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81Environment%EF%BC%88%E7%92%B0%E5%A2%83,%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%83%BB%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%82%92%E6%8C%87%E3%81%99%E3%80%82

注2:Global Sustainable Investment Alliance「Global Sustainable Investment Review 2020(グローバル・サステナブル投資白書2020)」

https://japansif.com/wp-content/uploads/2021/08/GSIR2020%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%A8%B320210820%E6%9C%80%E7%B5%82.pdf

注3:環境省・経済産業省 「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver2.4)」

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/GuideLine_ver2.4.pdf

【前回の記事】ESGロジスティクス モーダルシフトの効果と課題

物流業界でESG経営が進まない理由とその解決策~E(環境)編~

物流業界でも「ESG経営」に取り組むニーズが高まっていますが、他業界に比べると、実行できている企業はあまり多くないようです。今回は、ESGの「S(社会)」の部分にフォーカスして、 物流業界でESG経営が進まない理由をご紹介します。

物流業界において取り組むべき「S(社会)」の課題とはなにか

物流業界において、ESGのうち「S(社会)」の取り組み課題にはどのようなものがあるのでしょうか。

「E(環境)」は地球温暖化対策としてのCO2排出量削減を筆頭に、取り組むべき方向性が分かりやすい一方、「S(社会)」や「G(ガバナンス)」は「E(環境)」ほどのイメージがしづらいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

1. 運輸・労働安全

まず物流業界において取り組むべき「S(社会)」の1つとして、労働安全衛生が挙げられます。労働安全衛生とは、言い換えれば「働きやすい環境づくり」です。

例えば、ドライバー・倉庫作業員に手積み・手降ろし作業といった負担の大きい作業を強要していないか、集荷先・納品先の都合により一方的な待機が発生していないかなど、荷主の都合で労働者に過度な負担がかかるような業務実態があれば、負担軽減の取り組みをしていくことが求められます。

次に、危険のない、安心安全な職場環境が整備されていることも重要となります。

真夏の暑い倉庫、真冬の極寒倉庫での作業は作業者の健康を害する可能性があり、作業の生産性にも影響を及ぼすため、改善しなければなりません。

そのほかにも、事故が発生しやすい箇所の把握と対策を行うことで、労働者の事故防止に取り組む必要があります。

最後に、ドライバーの労働環境改善も労働安全衛生に含まれます。

長距離トラックのドライバーは拘束時間が長く過酷な労働環境になるおそれがあります。ドライバーの拘束時間を短縮するために長距離輸送の削減を目的とした拠点配置の検討や、輸送モードの見直しなど、2024年問題に向けてドライバーの負担軽減の取り組みを進める必要があります。こうした物流業界に携わる労働者の職場環境を安全・健全に保つことがESGへの取り組みのひとつであると言えるでしょう。

2. ダイバーシティ

次に取り組むべき課題として、ダイバーシティ経営が挙げられます。「多様な人材を生かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供する」という経済産業省の定義(注3)にもある通り、企業におけるダイバーシティ経営では、性別や年齢、国籍等関係なく、多様な人材が活躍できる環境を整えることが求められています。

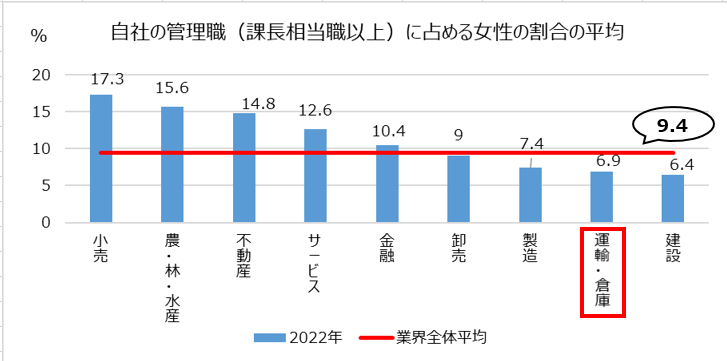

今回はダイバーシティ経営の一環として女性登用を例として挙げると、物流業界 では他業界と比較しても女性管理職が少ないと言われています。

帝国データバンクが発表している「女性登用に関する企業の意識調査(2022年度)」によると、物流業界における管理職に占める女性の割合は6.9%となっており、業界全体平均の9.4%とより低い結果となっています。また、建設業界に次いで低い結果となっています(図1、注2)

コンプライアンス面での理解不足

まず、運輸・労働安全の課題が解決しにくい背景には、荷主側のコンプライアンス面での理解・認識が不足していることが挙げられます。例えば、2024年問題への対応です。

物流業界ではドライバーの長時間労働が常態化していることを受け、2024年の労働基準法の改正によってドライバーの時間外労働が年間960時間(月あたり平均80時間)に制限されます。この法律に違反した場合、物流企業には6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

2024年以降、自社の商品を運べなくなるリスクがあるため、荷主企業も対策を講じる必要があります。

例えば、長距離輸送を削減する拠点再配置、待機や手積み手降ろしなどドライバーの長時間労働の要因のひとつとなっている付帯作業改善です。

しかし、荷主のコンプライアンス意識が十分でなく、既存の商習慣がそのまま継続してしまっているケースが多く見受けられます。

このような背景があるため運輸・労働安全を推進するには、物流企業が管理者に運行管理やドライバーへの安全指導を行うだけでなく、荷主企業から物流企業へ指示している内容がドライバーや作業者の負担・リスク・コンプライアンスに影響を及ぼす要素がないか、客観的に見ていく必要があります。

物流にかかわる荷主企業・物流企業双方の協力があって、実現にいたるのです。

女性採用比率の低さ

次に、女性管理職が少ない一因には、女性採用比率の低さ(関連コラム「物流業界における女性登用の実態と今後の展開」)が挙げられます。力仕事であり男性中心の職場環境であることから、そもそも物流業界は建設業界に次いで女性社員登用の比率が低い業界と言われています。

物流企業においては、女性のキャリアパスを作成したり、ロールモデルを提示したりすることで、自社で女性がどのように活躍できるのか社内外にアピールし、女性管理職を含め、多様な人材が活躍できる環境を整えていく必要があります。

ダイバーシティの実現

上記では女性を例として挙げましたが、物流現場においては女性に限らず、年齢・国籍などのバックグラウンドの異なる様々な立場の人が活躍できる環境を整えていくことが求められています。

例えば、作業者の区別なくできる業務を構築するため、パワースーツやピッキングロボットなど、作業者の負荷軽減および省人化するための機器の導入が進んでいます。

このような機器の導入を検討する際は、業務効率や投資対効果などの観点だけではなく、ダイバーシティ経営に資する設備投資になりうるかという点も考慮していく必要があるのではないでしょうか。

まとめ

これまでご紹介してきたように、ESGとは全く新しい概念というわけではなく、具体的にやるべきことを整理していくと今まで各企業で取り組んできたことと共通点が多いことが分かります。

荷主企業の物流部もしくは物流企業では、特にドライバーの労働環境など、「S(社会)」に関する課題の優先順位は低くなってしまう傾向にあるというのが実態です。しかし、将来的にドライバーの確保ができなければ物流会社の存続は困難であることは間違いありません。

ESGに取り組もうと考えている企業は、自社物流の現状を今回お伝えした観点から振り返り、自社の立ち位置や今後の進め方について検討していただければと思います。

物流業界でESG経営が進まない理由とその解決策~G(ガバナンス)編~

これまでE(環境)・S(社会)の観点で物流業界(もしくは荷主企業の物流部門)においてESGの取り組みが進んでいない理由とその解決策をお伝えしてきました。今回はESGの「G(ガバナンス)」にフォーカスして解説いたします。

物流業界において取り組むべきガバナンスの課題はなにか

物流業界において、ESGのうち取り組むべき「G(ガバナンス)」の課題の例として、危機管理体制の構築が挙げられます。

危機管理体制の構築とは、地震・台風などの自然災害や感染症発生時の物流停止リスクや、顧客情報の漏洩、物流事故、粉飾決算など、企業の持続的な経営の脅威となるリスクを未然に防ぐための取り組みを指します。

具体的には以下のような取り組みが挙げられます。

- ・水災害などの自然災害や感染症発生時の現場運営および従業員の行動計画策定

- ・従業員に対する各種研修(コンプライアンス研修、サイバーセキュリティ研修、交通安全研修など)

- ・コンプライアンス上問題がある作業や契約の見直し(例.契約にないドライバーの付帯作業)

- ・企業経営の透明性を担保する情報開示

では、なぜこうした課題への取り組みが進まないのでしょうか。その理由は企業における優先順位の違いにあると考えられます。

物流企業(もしくは荷主企業の物流部)では日々解決すべき課題が山積しています。多くの場合、着手するためのリソース(人・時間・お金)が不足しているため、企業経営から見た重要度・緊急度によって課題の優先順位づけが行われます。

課題の優先順位づけ

サイバー攻撃による顧客の情報漏洩を例とすると、サイバーセキュリティに対する優先順位は上場企業と未上場企業、中小企業と大企業で異なります。

サイバー攻撃は深刻な経済損失を与える可能性があります。どの企業にも起こりうるコンプライアンス上のリスクですが、物流会社で日々発生する課題と異なるのは、「いつ・どこで・どのように発生するか分からない」という点です。日本の物流企業は99%が中小企業と言われています(注1)。

中小の物流企業ではいつ発生するか分からないサイバー攻撃より、ドライバー離れひいては会社経営に直結するドライバーの給料未払い問題(ESGでいうS(社会))のほうがまず優先的に解決すべき課題として判断されます。そのため、サイバーセキュリティはドライバー給与支払いのような直近の課題を解決したあとに取り組もう、となることが多いと考えられます。

対して、大手物流企業では多くの場合、ドライバーへの給与支払いは問題なく実施できます。顧客の情報漏洩は株価や投資パフォーマンスに影響を与えます。したがって、会社の価値を損なう可能性のあるサイバー攻撃を今解決すべき課題として取り組む余裕があります。そのため大手物流企業ではサイバーセキュリティ研修など、従業員への教育に投資する可能性が高く、ガバナンスへの取り組みが進みやすいといえます。

このように、企業が置かれている状況によって課題の優先順位が異なり、中小企業の多い日本の物流業界ではガバナンスの取り組みが進みにくいと考えられます。

本記事でお伝えしたように企業が置かれている状況によってガバナンスへの取り組みは進捗度合いが異なります。単純な解決というのは簡単ではありませんが、コンプライアンスリスクを正しく認識し、各企業が自社の経営状況や経営課題の優先順位を考慮しつつ進めていく必要があります。

まとめ

E(環境)・S(社会)・G(ガバナンス)の観点において、物流業界でESG経営が進まない理由とその解決の方向性についてお伝えしました。これまでご紹介した通り、物流業界においてESG経営を推進するには、業界構造や他社との競争といった外部要因が大きく影響します。しかし本記事をきっかけに自社で取り組むことのできる課題を整理し、ESGロジスティクス推進のきっかけとしていただければ幸いです。

<参考文献>

注1:「日本のトラック輸送産業 現状と課題2022」/ 公益社団法人 全日本トラック協会

関連するコンテンツ資料

ロジスティクスにおけるESG実行の手引き-経営に影響を与えるESG戦略の全体像編-

以下のような方におすすめの資料です

・最近、「ESG」をよく目にしたり聞いたりするが、ロジスティクスに当てはめた戦略が進めずらい

・ロジスティクスにおける、ESG経営の具体的な取り組み事例について知見を深めたい

・社内の理解、協力を得るための提言ができない。ESG物流の実行までのプロセスが知りたい

・ESGと2024年問題の関連性を捉え、自社物流に反映させたい。反映させる方法を知りたい

ロジスティクスにおけるESG実行の手引き-ESG実行による原価低減策・事例編-

以下のような方におすすめの資料です

・最近、「ESG」をよく目にしたり聞いたりするが、ロジスティクスに当てはめた戦略が進めずらい。

・ロジスティクスにおける、ESG経営の具体的な取り組み事例について知見を深めたい。

・社内の理解、協力を得るための提言ができない。ESG物流の実行までのプロセスが知りたい。

・ESGと2024年問題の関連性を捉え、自社物流に反映させたい。反映させる方法を知りたい。

関連するサービス

ESGロジスティクス導入診断・実行支援

今や物流業界におけるESG経営への取組みは、脱炭素社会における、もはや常識となっています。しかし具体的な実行策に悩んでいる企業も多いです。

当社の「ESGロジスティクス導入診断・実行支援」は、ESGロジスティクスの取り組み状況の診断・評価や、ESGロジスティクスへの取り組んでいる、あるいは取組んでいきたい企業の思案伴走から実行支援までをトータルサポートするサービスです。

関連するコラム

物流改革大全 改善を進めるための実践ノウハウ

本コラムは、当社コンサルタントが執筆した「物流改革大全」を再構成したコラムとなっています。

運送コスト増大、コロナ禍、DXなどますます需要が高まる物流の効率化・改善のためにまず何をしたらよいのか。

物流改善の具体的方策を集約した物流管理者必携の一冊です。

※書籍紹介ページへジャンプします

参考文献

注1:国土交通省「自動車事故報告規則第二条」

(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800104)

注2:帝国データバンク「女性登用に対する企業の意識調査(2022年)」

(https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p220813.pdf)

注3:経済産業省「ダイバーシティ経営の推進」

(https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/index.html)