日米比較 多重下請け構造と輸送効率の考え方の違いについて

トラックドライバーの時間外労働の上限規制が適用される2024年問題まで1年を切りました。「2024年問題」をテーマに開催された関係閣僚会議では、2024年問題への対応に加えて、多重下請け構造の是正や価格転嫁の推進等、今後の取り組みの一つとして検討されています。

今回は日米の多重下請け構造を切り口に、物流企業と荷主企業の関係の違いや輸送効率の考え方を比較し、今後日本国内の荷主企業が取り組むべき方向性についてお伝えいたします。

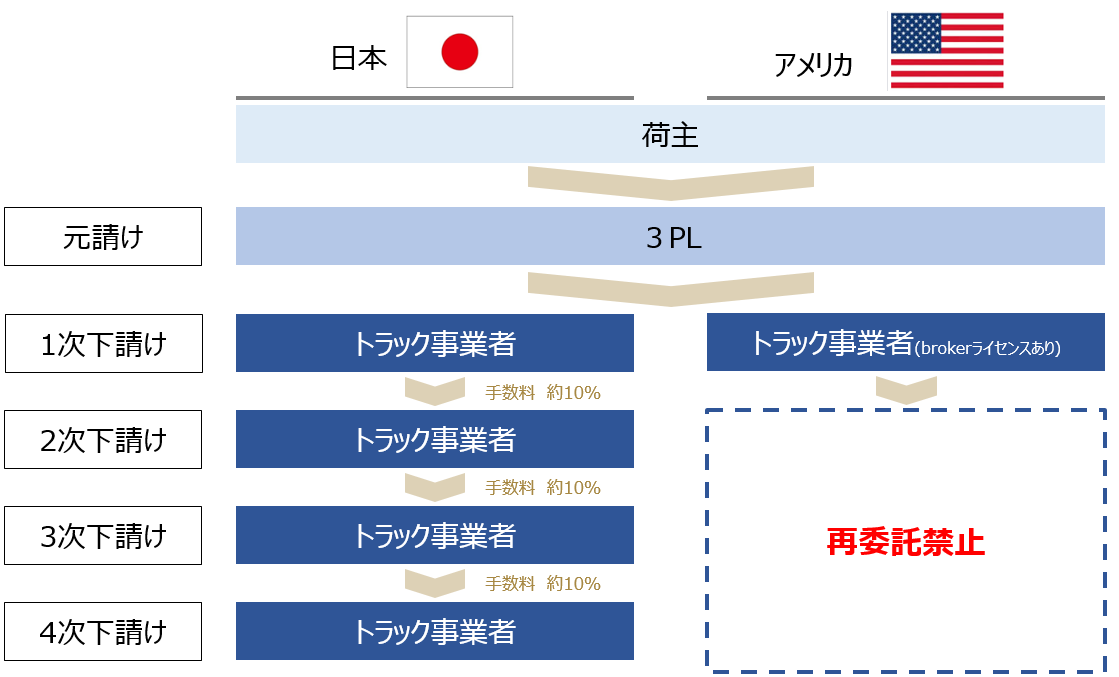

日米の多重下請け構造比較

米国では『輸送業務における関連法案』によって、多重下請け構造を規制しています。これは、輸送事業と仲介事業とを同一の事業者が行うことを禁止し、運送事業者として業務を受託した場合は該当業務を再委託することを禁止する法案です。規制の背景には、今の日本の物流課題と同様の課題が挙げられます。

1つは中抜きによる輸送事業の利益率低下、2つ目は事故発生時の責任の所在が明確でないことです。中抜き問題とは、多重下請け構造によって複数回の中抜きが発生して、キャリアと言われる実運送会社の利益が搾取されてしまうことを指しています。(図表1)

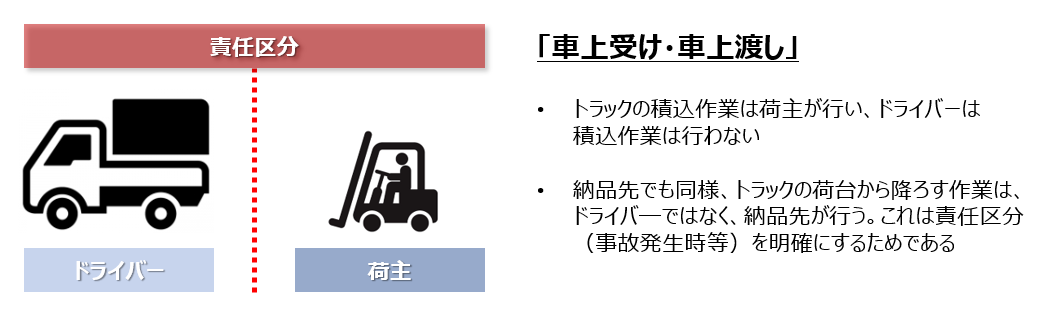

現在、米国ではトラック輸送の大半を占めるトレーラー輸送において、ドライバーの荷待ち時間はほとんど発生していません。また、委託先のドライバーが契約外の荷役作業中に、万が一事故が発生した場合は、荷主側が損害賠償請求を受けることになる為、「車上請け・車上渡し」の原則が厳格に順守されており、荷主側がドライバーに契約外の荷役を依頼することは基本的にありません。(図表2)

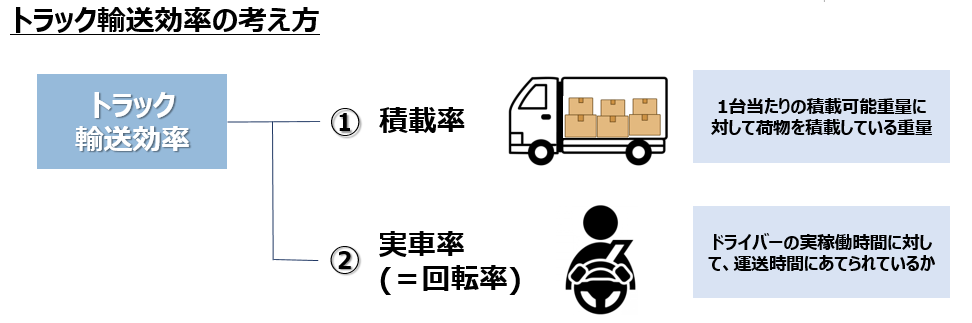

日本では下請け運送業者の売上減や品質低下等の多重下請けによるリスクを把握しつつも、トラックドライバーに対して契約外の荷役・付帯作業や荷待ち時間の発生等、時間に係る要素に対し、正当な対価が支払われていないのが実態です。これは輸送効率低下にも大きく影響しています。トラック輸送効率とはトラック1台当たりの積載効率と時間当たりの実車率によって決まります。(図表3)

2017年には標準貨物自動車運送約款等が改正され、荷主は荷役・付帯作業・荷待ち時間に対して、輸送運賃とは別に対価を支払う必要があると明示されています。

荷主企業が取り組むべき方向性

こういった多重下請け構造は運送会社だけの問題ではなく、業務を委託している荷主企業においても、何に対してどのような作業負担が発生しているのかを把握する必要があります。 前述したように米国では荷積み荷卸しなどの荷役作業を荷主側が行い、全体最適の観点から、基本的に荷物はパレタイズされています。これは輸送効率の考え方として、トラックの積載効率を上げるより荷積み荷卸し作業の効率化の方が、全体最適に繋がると考えられているためです。

積載効率を上げることも当然必要ですが、まずは、荷主企業側で、輸送以外で発生している納品先毎の作業内容、必要工数(付帯業務の有無、荷待ち時間の発生頻度、輸送距離など)を把握し、現状の取引条件について改めて必要性を整理しなければなりません。そして、取引条件に対して、書面化し、管理する仕組みが必要です。