運賃の中身、理解できていますか?運行原価から読み解く運賃妥当性判断

昨今の燃料費や人件費等をはじめとする原価高騰を受け、運賃は上昇基調となっています。このような状況下で、単純な値引き交渉は輸送品質の低下や、独占禁止法抵触リスク等が考えられます。それらの結果、輸送手段の選択肢を狭めることに繋がり、「物流会社に嫌われる選ばれない荷主」となってしまう可能性があります。

そこで今回は、運賃の妥当性を判断するための一つの視点として「運行原価」について解説します。

運賃を構成する「運行原価」とは?

運賃は、運送事業者がトラックを 1 台運行させるために必要なコスト(原価)に、適正な利益を加えて算出されます。この原価は、大きく変動費と固定費の 2 種類に区分されます。

目次

1.変動費:走行距離に応じて変動する費用

- ・燃料費

- ・タイヤ・チューブ費

- ・車両修繕費 など

2.固定費:走行距離に関わらず発生する費用

- ・人件費(ドライバー給与・手当・法定福利費など)

- ・減価償却費(車両本体)

- ・自動車税、保険料

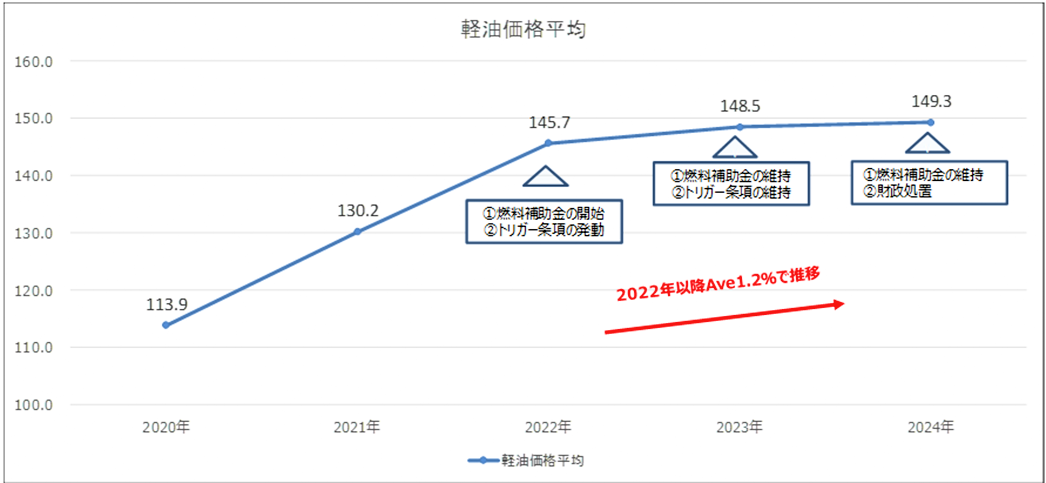

この中で特に大きな割合を占めるのが「人件費」であり、全体の約 41%を占めます。昨今の人手不足に加え、ドライバーの労働時間に上限が設けられたことで、従来と同じ距離・荷量を運ぶためにより多くの人員が必要となるため、人件費は構造的に上昇傾向にあります。人件費に次いで割合の高い燃料費(約 16%)も増加傾向にあり、毎年平均+1.2%の上昇が続いています。

※参考:経済産業省【給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)】より船井総研ロジ作成

適正な運賃が、安定した物流を支える

これらの運行原価は、原価項目ごとに有識者へのヒアリングやパブリック情報から料金相場を調査の上、算出する必要があります。もし提示された運賃が、算出した原価より極端に安いものであった場合、ドライバーや運送事業者に不当なしわ寄せが及んでいる可能性があります。その状態が続いてしまうことで、突然の委託先物流会社の経営破綻や撤退により、荷物を運ぶことが出来なくなるという事例も昨今散見されています。

持続可能な物流パートナーシップを築くためには、運送事業者が安定して事業を継続できる「適正な利益」を確保した運賃であることが不可欠であり、そのためには、運送会社との定期的なコミュニケーションや連携強化が必要です。まずは現状の運行原価を把握し、それに基づいた運賃価格設定を行えるよう荷主企業から主導で取り組んでいきましょう。

弊社が主催する荷主企業の物流責任者向け勉強会「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン(LLS)」では、隔月に 1 回荷主企業同士の交流会に加え、先進的なお取組みをされている企業様や行政の方による講演を聴講することができます。値上げ対応やコストの見える化等における他社の動向や事例収集の場に適したコンテンツとなっております。みなさまのご参加をお待ちしております。

【関連サービス】荷主企業 物流責任者のための交流組織|ロジスティクス・リーダーシップ・サロン(LLS)

全国各地から荷主企業(製造業・卸売業・小売業)の物流責任者が集まる会員制の勉強会です。

アットホームな集まりで活発な議論や知識共有・知見の幅を広げることで、サスティナブルなロジスティクス体制の構築を実現することを目的にしています。

ご興味をお持ちいただきました方は、是非お試し参加(初回のみ無料)をお待ちしております。