物流効率化法対応!「貨物量の測定対象範囲」ってどこまで?

物流効率化法に基づく「特定荷主」の判断は、年間 9 万トン以上の貨物を取り扱うか否かが重要な基準となります。しかし、単純に物量を合算して算出するだけではなく、貴社においてどの物流が「貨物量の測定対象」に含まれるかを正しく判断することが非常に重要です。そこで今回は、判断のための3つの視点から解説します。

目次

貨物量算定における測定対象の整理

貨物量の算定において、まず前提となるのは日本国内でトラックにより輸送されている貨物であるという点です。物流効率化法改正の目的はトラック輸送の効率化を図る為のものである為、トラック以外の輸送モード(船舶・船等)は算定対象外となります。では、具体的にどの配送が「測定対象」となるのかについて以下の 3 つの視点から整理します。

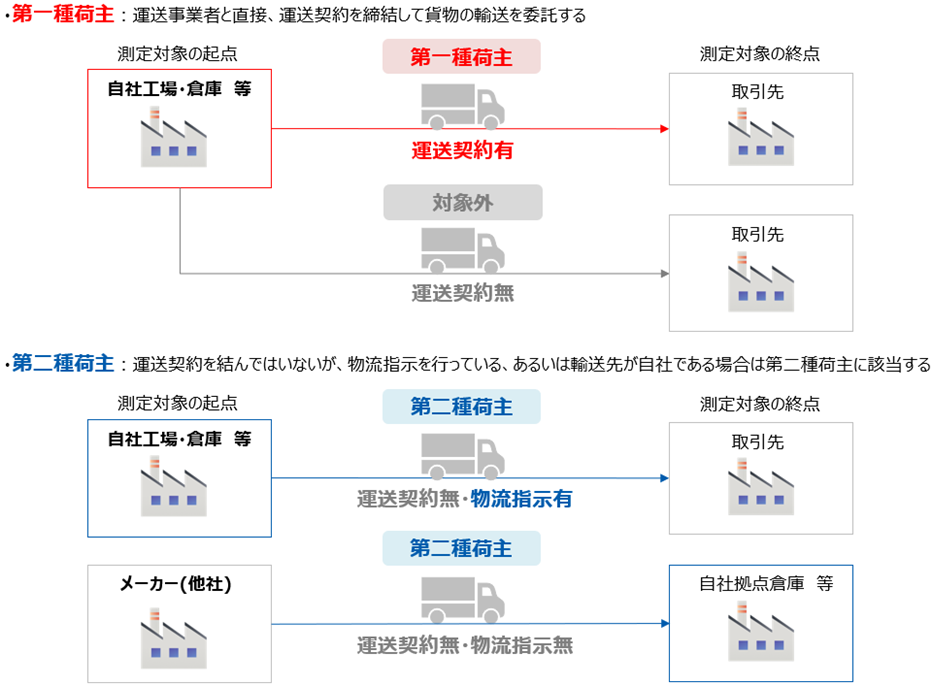

① 運送契約の有無

自社が運送契約を締結し、運賃を支払っているものは、自社が第一種荷主に該当する為、基本的に測定対象に含まれます。例えば、自社が運送事業者と契約し、得意先まで商品を納品する輸送などが当てはまります。但し、運送契約を結んでいない場合であっても、算定対象となるケースがありますので、注意が必要です。

② 物流指示の有無

運送契約がない場合でも、自社が物流業務の指示(納品日時・配送ルートの指定など)をしている場合には第二種荷主に該当する可能性があります。自社が物流指示や出荷管理などに関与している場合にはその指示内容や管理内容について確認しておく必要があります。

③ 輸送先がどこであるか

他社主導で輸送手配を行っていた場合であっても、その輸送先が自社で管理する倉庫や拠点である場合には、第二種荷主に該当する可能性がありますので、対象となる貨物量に含める必要があります。これは「輸送指示を出していないから対象外」と安易に判断してしまうケースで見落とされやすいポイントです。物流効率化法では「運送契約の主体」「物流指示の有無」に加え、輸送先がどこになるのかを正確に把握しておく必要があります。

<第一種・第二種荷主の判断基準>

以上の3つの視点から自社の物流実態を把握することが、特定荷主の正確な判断や将来的な行政対応への備えにつながります。

さいごに

弊社では、企業の状況に応じた「物流効率化法対応コンサルティング」や、現状を客観的に把握するための「物流リスク診断サービス」を提供しております。「自社が特定荷主に該当するか分からない」「何から手をつければよいか判断できない」そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。