「ホワイト物流」で持続可能な物流を構築する

昨今、ESG経営の一環として「ホワイト物流」の推進に賛同する企業が増えています。ホワイト物流とは、物流における生産性向上と働きやすいホワイトな労働環境の実現を目指す取り組みのことです。

そんな賛同の高まるホワイト物流について、なぜ推し進めていくべきなのか、どのような効果を得られるのか、必要性やメリットまで徹底解説いたします。

- 船井総研ロジでは持続可能なロジスティクスの構築を実現し、市場における自社の優位性を高め、企業の持続的成長に貢献します。

- ≫ESGロジスティクスコンサルティングの詳細を見る

「ホワイト物流」推進運動とは

「ホワイト物流」推進運動とは、深刻化するトラックドライバー不足に対応すべく、国土交通省・経済産業省・農林水産省が主体となり以下二点を目的として持続可能な物流の構築に取り組んでいます。

- ①トラック輸送の生産性向上・物流の効率化

- ②女性や60代の運転者等も働きやすいより「ホワイト」な労働環境の実現

トラックドライバー不足の背景には、出荷元・納品先での待機時間が長いことによる長時間労働や、積み込み・荷降ろし等荷役作業の肉体的負担が挙げられます。これらを改善するためには、物流事業者と荷主企業・納品先企業の相互協力が求められ、2024年3月時点では、2,665社の企業が「ホワイト物流」推進運動への賛同を表明しています。

≫【関連資料】「ロジスティクスにおけるESG実行の手引き」をダウンロードする(無料)

物流業界が抱えるトラックドライバー不足の実態

皆さまご存じの通り、トラックドライバー不足は深刻化するばかりであり、今後荷物が運べなくなるリスクは高まる一方です。

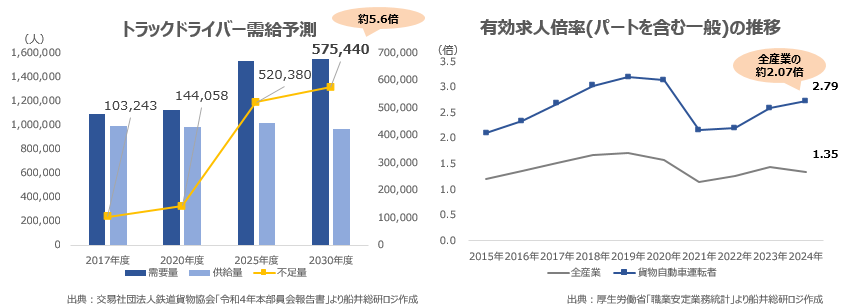

交易社団法人鉄道貨物協会によると、2030年度にはトラックドライバーは約58万人不足すると予測されており、不足数は2017年の約5.6倍になります。また、厚生労働省が開示している「職業安定業務統計」によると、2024年における貨物自動車運転者の有効求人倍率は、全産業の約2.07倍と売り手市場になっていることが分かります。

これらの実態から、ホワイト物流への取り組みを推し進めていくことが必要です。

「ホワイト物流」の推進で得られるメリット

①生産性向上や労働環境の改善

ホワイト物流の推進にあたり、先に挙げたトラックドライバーの不足に繋がる負荷を改善することで、物流現場における生産性の向上が期待できます。また、女性や60代だけでなく、誰にとっても安全で働きやすい労働環境の実現へと繋がるでしょう。

②企業間の連携

トラックドライバーの負荷となっている荷待ち時間や荷役作業を改善するためには、荷物を渡す”荷主企業”・荷物を運ぶ”物流事業者”・荷物を受け取る”納品先企業”の三社間における相互協力が求められます。改善に向けた話し合いの場が増えれば、企業間での連携が深まり、良好な関係性の構築を期待できるのではないでしょうか。

③ブランドイメージの向上

冒頭でも述べました通り、ホワイト物流の推進はESG経営の取り組みの一環でもあります。自社の利益だけを優先するのではなく、環境や社会全体の問題解決や持続可能な物流の実現に向けて取り組み姿勢は、社外からのブランドイメージや投資家からの評価向上につながります。

≫【関連資料】「ロジスティクスにおけるESG実行の手引き」をダウンロードする(無料)

最後に

ホワイト物流を推し進めることは、物流の生産性向上や労働環境の改善だけでなく、ESG経営の一歩へと繋がります。ホワイト物流を通して、持続可能な物流の実現を目指しませんか?

- 船井総研ロジでは持続可能なロジスティクスの構築を実現し、市場における自社の優位性を高め、企業の持続的成長に貢献します。

- ≫ESGロジスティクスコンサルティングの詳細を見る