ロジスティクス・アンケートから読み解く荷主企業の物流思考

2012年に当社が実施した「荷主企業におけるロジスティクス・アンケート調査」の結果を紹介します。今回の調査は、特に4つの特定業種(アパレル、メディカル関連、機械・電機、通販・小売)に対して実施しましたが、その結果は同業だけでなく、あらゆる業種に共通する課題が抽出されたと感じています。

荷主企業の率直な回答から読み取れる「物流企業に対して、荷主企業が抱く要望」などを分析・考察していきたいと思います。

目次

調査から読み解いた、荷主企業の思考

アンケート調査結果から、主に以下3つのポイントが顕著になった。

(1)約40%の荷主企業が、現在のアウトソーシング先に「不満足」との回答があった

主たる不満足回答の理由(原因)は、以下の声が挙げられた。

・「物流改善・効率化に対しての提案が少ない」

・「自主的な改善やコスト削減の提案をしてくれない」

・「作業品質が良くない(主に作業)」

・「物流機能が不足している」

荷主企業の要望は「コスト削減を中心とした積極的な効率化提案」「業務品質向上への取組」、そして「荷主をリードする物流機能」であり、今後もアウトソーサーの見直しは頻繁に行われると考えられる。

(2)物流マネジメント領域は拡大傾向にある

SCM発想や生産拠点の海外移転加速により、荷主企業の社内では生産部門と商品部門、物流部門の関係をより緊密化する必要に迫られており、それぞれの領域が融合・重複しつつある。物流部門はモノの移動をマネジメントするだけはなく、更に上位の調達・生産などの分野にまでその領域を拡げ、ロジスティクスやSCMの実現を主導する立場になってきたと考えられる。

(3)物流体制における中長期ビジョンは明確でない

荷主企業が重要視する物流改善テーマは、短期的なコスト低減効果を期待しやすい取組みが上位を占めた。しかしながら、短期的な改善対応にフォーカスし続けてきたことで、確実に手詰まり状態になっていると思われる。同時に、中長期の物流体制構築を視野に入れた改善・改革に積極的に取り組む荷主企業は、ほとんど見受けられない。短期的コスト低減に注力すると同時に、中長期のビジョンを策定する重要性と必要性を改めて感じる結果となった。

以下、各設問に対する回答を詳しく考察します。

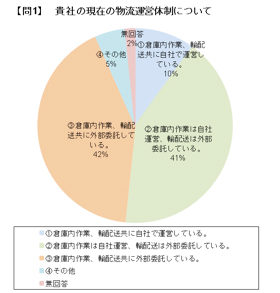

設問1 現在の物流運営体制について

各社の現状の物流体制について質問したところ、以下のような回答結果となった。(※回答例はグラフ内に表記)

倉庫内作業を自社運営している企業は全体の51%(回答[1]+[2])を占め、輸配送を自社運営している企業は全体の10%であった。 言い換えれば、倉庫内作業の約50%はアウトソーシング、輸配送は約90%がアウトソーシングという回答であった。

業界別にみると、倉庫内作業を自社運営していると回答した企業は、メディカル関連業界が最も高かった。薬事法などの影響により、今までアウトソーシングが進んでこなかったことが要因と思われる。

また、倉庫内作業を自社運営している企業に個別ヒアリングを実施してみると、自社の製品及び物流を「特殊である」と認識している企業が多く、アウトソーシングするには難易度が高いと認識している、との意見が大半であった。

今後、自社製品と業界物流の特殊性に対応できるノウハウと品質を兼ね備えた物流企業があればアウトソーシングを検討したいとの ことであった。

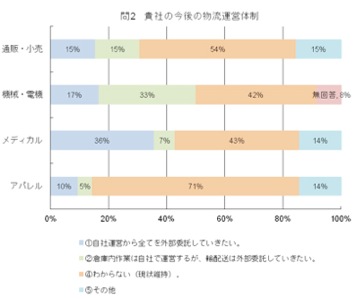

設問2 今後の物流運営体制について

物流運営を「自社運営」か「外部委託」のどちらを志向しているかを明らかにするため、今後の運営体制について質問し、以下からの選択を依頼した。

(1) 自社運営から全て(倉庫内作業、輸配送)をアウトソーシングしていきたい。

(2) 倉庫内作業は自社で運営するが、輸配送は、アウトソーシングしていきたい。

(3) 倉庫内作業をアウトソーシングから、自社運営へ切り換えていきたい。

(4) わからない(現状維持)

(5) その他

業界別に回答結果をまとめると、以下の分類となった。

まず「(1)自社運営から全て(倉庫内作業、輸配送)をアウトソーシングしていきたい」という回答率が36%と、飛び抜けて高かったのがメディカル業界であった。

今までは、薬事法の影響等でアウトソーシングが進んでこなかったが、法改正によってアウトソーシングを行いやすい環境が整いつつあることが要因だと思われる。今後、一層アウトソーシング意欲が高まる可能性があると思われる。

次に「(2)倉庫内作業は自社で運営するが、輸配送はアウトソーシングしていきたい」という回答率が33%と高かったのが、機械・電機業界の企業であった。同業界の企業にヒアリングを行ったところ、「品質の維持向上のためには自社での作業が必須である」という意見があった。品質の維持向上に関する意識が特に高いことがうかがえる。

「(3)倉庫内作業をアウトソーシングから、自社運営へ切り換えていきたい」という回答は皆無であった。アウトソーシング意欲の強弱やその領域に関する考え方は異なるものの、各業界ともアウトソーシング傾向であることがわかる。業務の波動対応や、今後ますます企業責任が増大する労務管理の負荷軽減もその背景に見て取れる。

アパレル業界は、「(4)わからない(現状維持)」という回答率が高かった(71%)。製造販売体制の変化スピードが早いこと、商品のサイクルが短いことが影響し、物流体制を長期にわたって固定化することが困難であるため、「わからない」という回答が多かったのではないかと思われる。

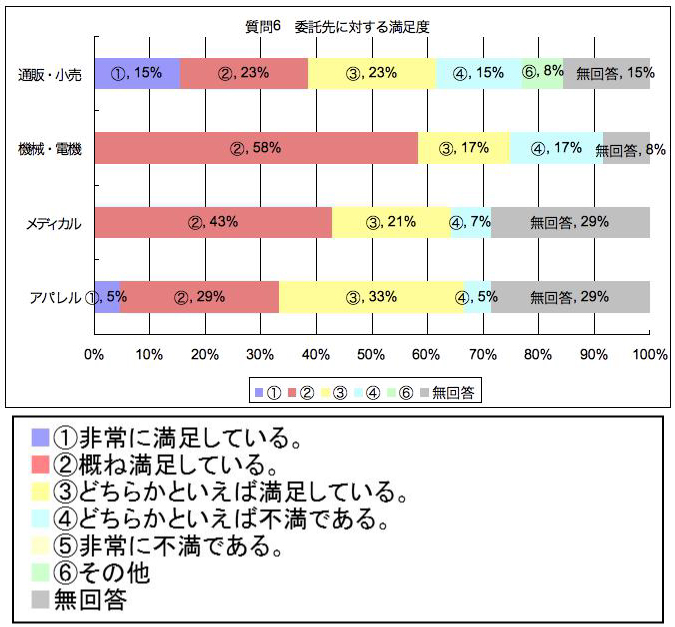

設問6 委託先に対する満足度

概ねの企業が満足と答える中、アパレル5%、メディカル7%、機械・電気17%、通販・小売15%が委託先に対して不満を持っていると答えています。業界計で見ると全体の10%は不満を持っているという結果になりました。

委託先について不満と回答した企業の具体的な内容としては以下のような内容が多く挙げられました。

・委託先との意思統一が難しい

・自主的な改善活動を行っていない

・委託先からの改善提案が無い

・オペレーションレベルが低い

・業務の精度が低い

・物流機能が不足している

・委託先のサービスレベルが企業によって異なっており、会社としてお客様に一律のサービスレベルを提供することができない

結果を見ると、不満の大半は荷主と物流企業のコミュニケーションギャップから生じており、荷主の改善要望に物流企業が応えきれていないことが想像されます。荷主の不満を大きく大別すると下記の2通りに区分できます。

(1)“改善”という抽象的なニーズを持っている荷主

(2)物流企業の提供する“オペレーション”“精度と機能”に対して不足を感じている荷主

コストダウンニーズの高い荷主企業と、物流を受託することで収益拡大を図る物流企業は常に「利益相反関係」にあります。その中で、「改善」を考える機能は荷主企業独自に保有しなければ物流企業任せになり、最終的に「改善提案が無い」という不満の言葉となって現れます。ここに荷主企業のアウトソーシング体制の問題点を見ることができます。

また、(2)のような具体的な不満を持っているにもかかわらず、解消されないという現象はコミュニケーション不足といえます。不満解消のためには荷主企業の制約を緩和しなければならない部分と、物流企業の大胆なサービス調整が求められるケースが多くみられます。しかし、必要なコミュニケーションが不足し、制約解消されない状況が続くことが、荷主企業にとって「要望が放置され、不満として残る」ことにつながることは間違いありません。

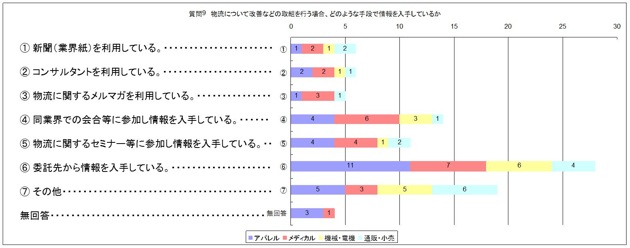

設問9 物流について改善などの取組を行う場合、どのような手段で情報を入手しているか

最も多かった回答は「⑥委託先から情報を入手している」であり、93回答中、28回答で全体の30.1%を占めます。この情報経路は委託先の偏った情報である可能性が高いため、それを理解したうえで参考にするべきといえましょう。

次いで「セミナーや同業界会合で情報を得ている」という(4)(5)の回答があわせ26.8%を占めています。外部の第三者情報を得ることで検討の範囲を広げることができ、新たな着想の材料として外部からの情報を基に自社で検討するという仕組みで動いていることがわかります。

物流改革や改善に着手する時に必要な情報は、業界内、他業界、一般的な物流情報など多岐に亘ります。欲しい情報によってその調達先を使い分け、あるいは独自の情報網を構築することが重要といえるでしょう。

例えば、下記のような分類で独自の情報源を作ることも考えられます。

| 1.業界内情報 | 物流業のセールス担当、同業他社ネットワーク、コンサルタントなど |

| 2.他業界情報 | 取引先物流企業、物流業のセールス担当、コンサルタントなど |

| 3.時流・改善ネタ | 取引先物流企業、コンサルタントなど |

| 4.物流業界の新物流サービス | 物流業のセールス担当、コンサルタントなど |

いずれにしても、委託先との偏った情報を基に物流改革や改善などの新しい取り組みに臨んでも、その領域が格段に広がらないことは想像に難くありません。複数の情報源を独自に保有することが相場観を養い、新しいロジスティクス施策の着想の元となるのです。

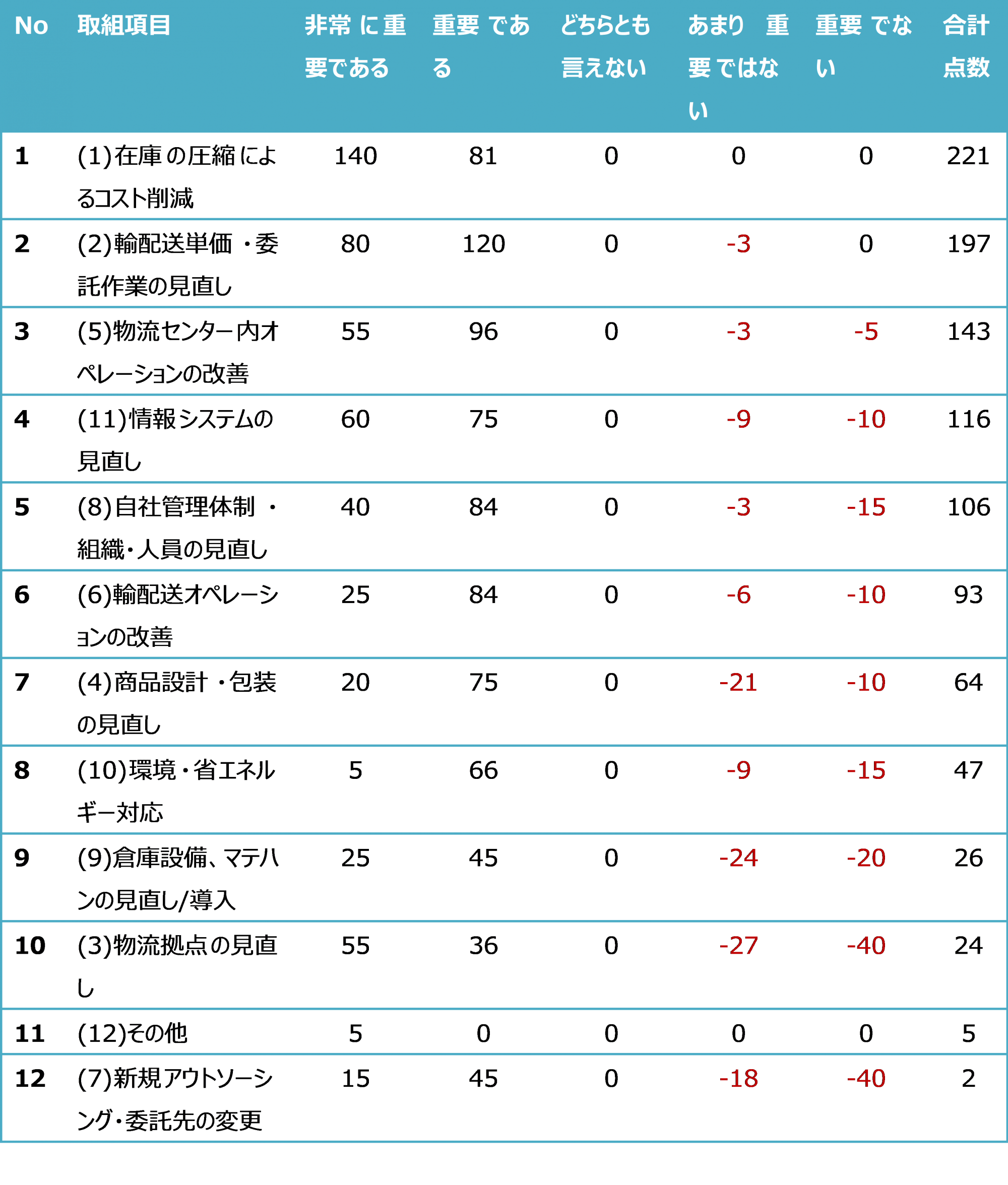

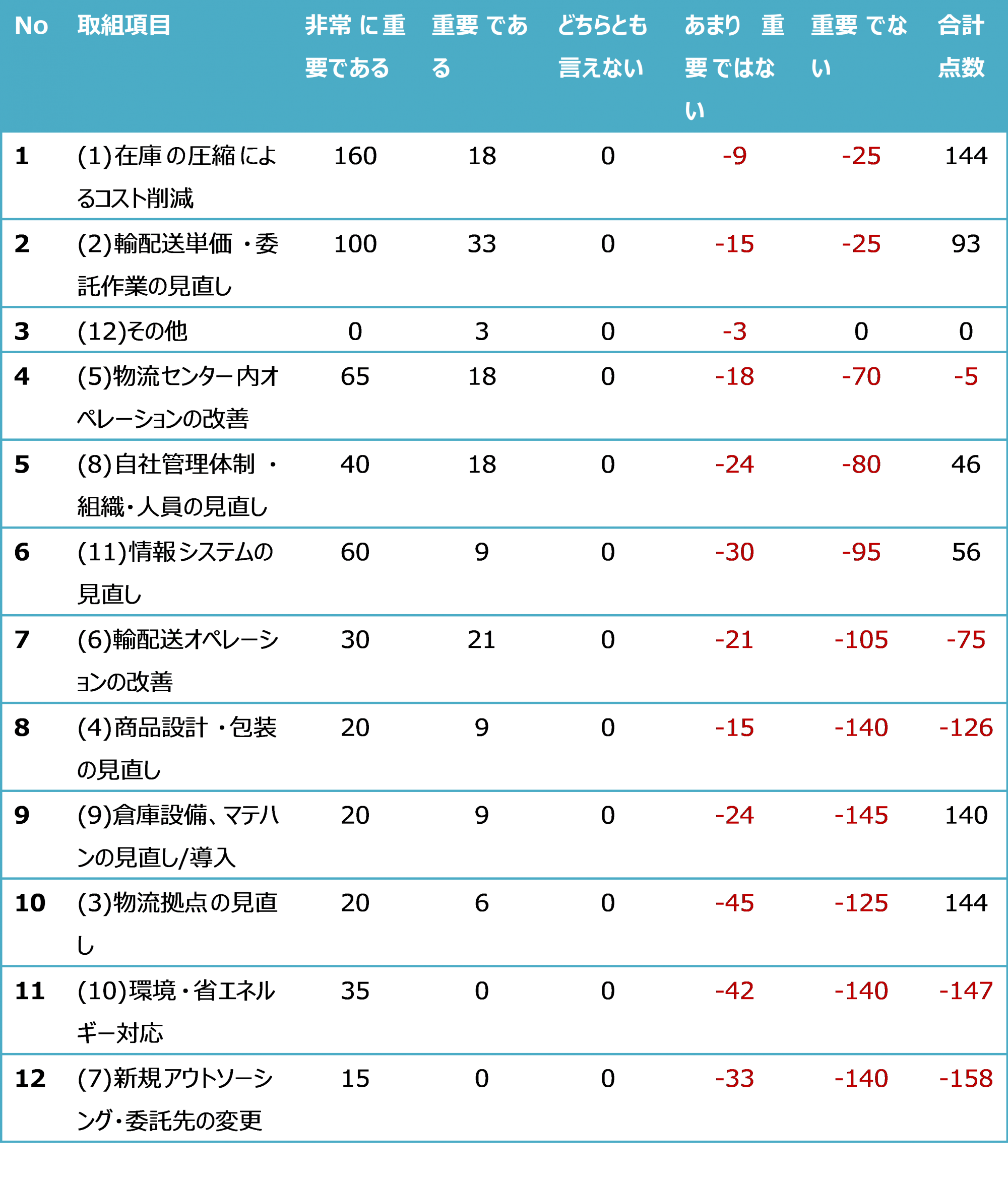

設問11 貴社の物流において今後どのような取組が重要になるか

非常に重要である5点、重要である3点、どちらとも言えない0点、あまり重要ではない-3点、重要ではない-5点を配点している。

まず重要度からみると、下記の5項目が挙げられます。

NO.1:在庫の圧縮によるコスト削減

NO.2:輸配送単価・委託作業費の見直し

NO.3:物流センター内オペレーションの改善

NO.4:情報システムの見直し

NO.5:自社管理体制・組織・人員の見直し

全体の傾向として、短期的に収益良化を目的とした取組が上位になり、設備・マテハンや拠点配置見直し、委託先見直しなど、大きな取り組みは下位に位置しています。

まずは自社で取り組むことが可能な範囲内で委託先との交渉や改善推進強化が重要と考えられていることがわかります。

次いで、実施済み又は現在実施中で最も多かった取組み項目は“(1)在庫の圧縮によるコスト削減”であり、2番目の取組み項目に1.5倍以上の点差をつけています。在庫圧縮によるコスト削減が企業において喫緊の課題であることが判る結果となりました。

傾向として、担当者が単独で実施できる取組みについては優先順位が高くなっており、反対に、経営判断が必要なものや、他の部署にも影響がある取組みについては優先順位が下位に位置づけられています。

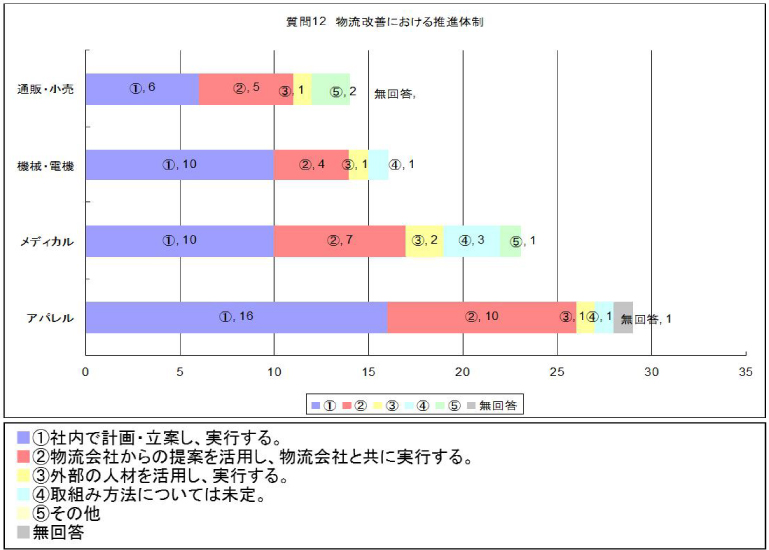

設問12 物流改善における推進体制

物流改善の推進体制は「(1)自社で計画・立案し、実行する」が最も多く、全体の82社中42社の51.2%を占めています。次いで「(2)物流会社からの提案を活用し、物流会社とともに実行する」が26社で、31.7%の回答でした。

約半数は自社で物流改善を計画~実行している反面、半数は他社を活用しながら実行しており、その実行方法も物流会社との協力で実行している企業が過半数となっています。物流会社の専門性に期待し、提案を受ける姿勢が見て取れるが、結果としてこの提案レベルが前述の委託先への不満足につながっていると推察されます。

まとめ

今回のアンケートからの考察として、当社は以下のポイントに着目しました。

・具体的な改善策を策定している荷主企業は少数派であること

・改善の情報源を物流企業(委託先・それ以外)から得ることが多いこと

・社内改善を実行できる組織を自社内に保有しているのは半数に留まること

・改善のテーマはやはり「在庫削減」「コスト削減」であること

・既存委託先へ不満を持っている企業は10%程度であり、その不満の原因はコミュニケーション不足に起因すると考えられること(情報源は物流企業という反面、お互いの制約解消に至る調整まで交わされていない)

上記5つのポイントを見ると、矛盾や原理原則に合致しない部分が見えてきます。物流企業と荷主企業が利益相反関係になることは避けられません。その事実は認識しながらも荷主企業は委託先物流企業を自らの物流情報源とし、自社で独自施策を練ることなく、物流企業からの提案を採用して自社のロジスティクス施策としている一連のストーリーが見えてきます。

これに当てはまる荷主企業は要注意です。結果的に取り組みが硬直化して小さな改善レベルの活動に留まってしまうことで競合他社と比較して高コストとなり、競争力が低下していることに気付かない可能性があるからです。

我々の考える「荷主企業のあるべき姿」は以下にまとめることができます。

・客観的に自社を評価する「情報源と評価基準」を持っていること(外部・顧客など)

・自社の中期事業計画を実現するための「ロジスティクス戦略」を持っていること(短期だけでなく中期でやるべきことが明らかになっていること)

・ロジスティクス戦略を「実行できるノウハウ」を自社内に保有していること

・中期計画の進捗に合わせて計画を調整できる「マイルストーンを設定し、各部門に対しての調整機能」を果たせること

・上記実行を可能にする「専門組織」があること

この5つの要件を実践した企業こそが、下記の好循環が可能になるのです。

自社の精緻な現状把握ができる

↓

それを元にした客観的な評価が可能になる

↓

あるべき姿を描くノウハウを持っている

↓

客観評価した現状の姿とあるべき姿のギャップが明確になる

↓

中期事業計画のマイルストーンを設定することでロジスティクス戦略の軌道修正タイミングも明確になる

↓

ロジスティクス課題が短期と中期で明確になり、やるべき施策を常に自社で策定し、物流パートナーと連携して実行できる

日本経済は、段階的なインフレに突入するとの期待感が高まっており、株価上昇を通じた不動産価格への影響も予測されています。

これまでにない経済トレンドが醸成されようとしつつある状況下では、企業経営のあり方として、変化に対応する柔軟な体制構築、それを迅速に決断できる事前の想定が一層重要度を増します。

荷主企業にとってロジスティクス運営はその巧拙によって、成長へのドライブにもなり、足枷にもなり得ることは言うまでもなく、これまで以上にコストセンシティブであること、そして時勢の変化にも対応できる物流ノウハウを確実に自社保有することが、求められているのです